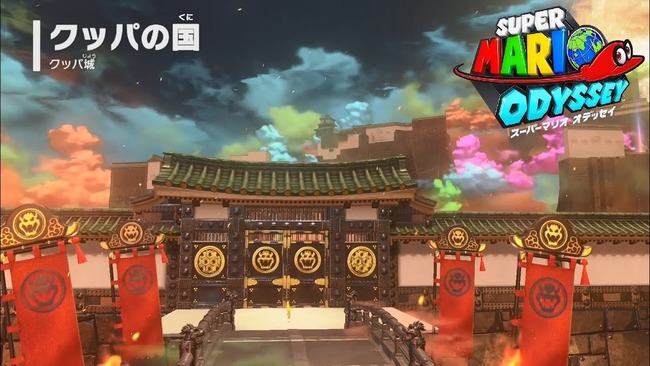

Ads by Google人気ゲーム『スーパーマリオオデッセイ』に登場する「クッパの国」が日本好きの外国人を刺激する要素が盛りだくさんだと話題を集めている。江戸時代の城をイメージした和風のステージで、その歴史背景を親日家の外国人が動画で解説し注目されていたので反応をまとめました。

引用:Youtube

(海外の反応)

1 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

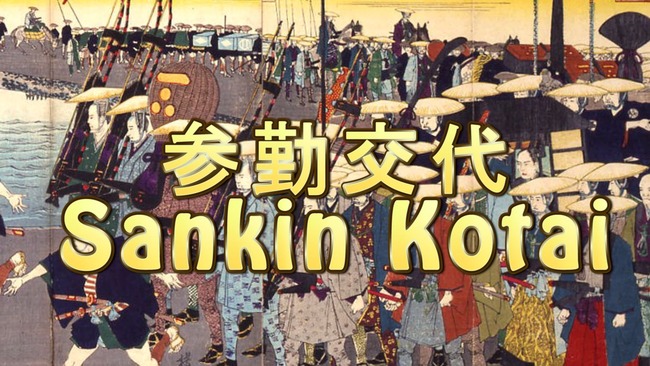

クリボーの陣笠:江戸時代の参勤交代などで使われた日本の有名な帽子

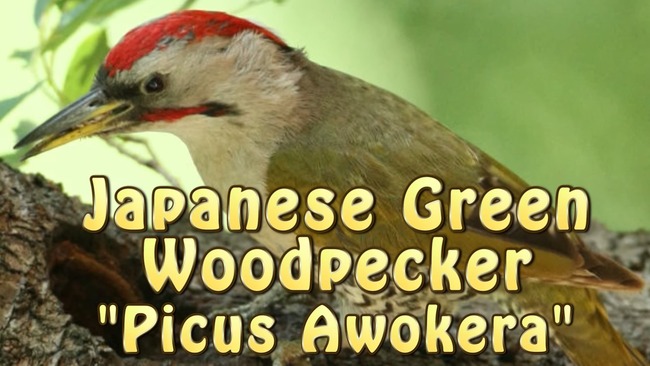

ツックン:日本のキツツキ科の鳥であるアオゲラが元ネタ

本物の鳥は緑色だが、旧来の日本語では青と緑の区別が無いためゲームでは青色

・ドンスケ:元ネタは鬼、ドンは擬音でスケは日本の男性名

クッパの国の産業が花札になっているがこれは任天堂の商品ジョークでしょう

ショップに売られているステッカーの正体は花札です

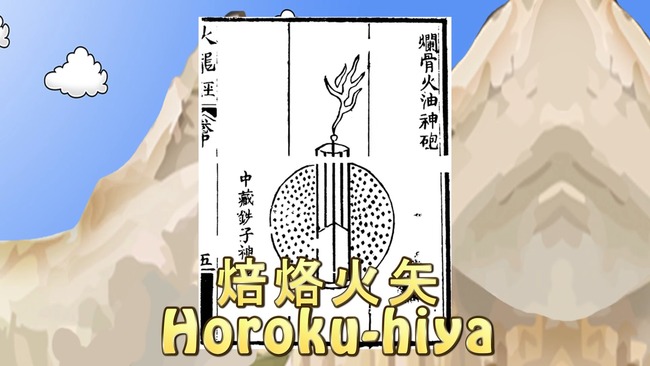

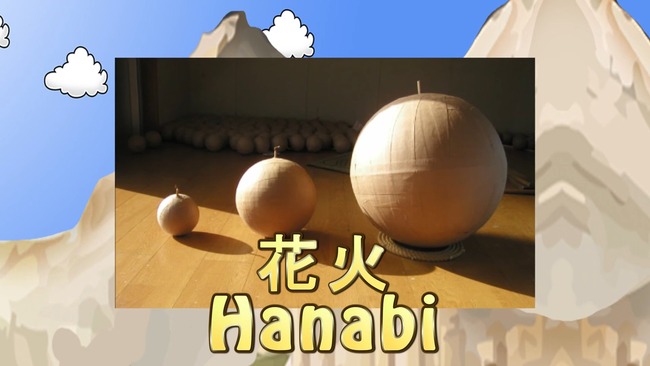

クッパの国では爆弾が爆発すると花火が出ます

これは焙烙火矢という兵器や和紙が使われた日本風の花火が元ネタですね

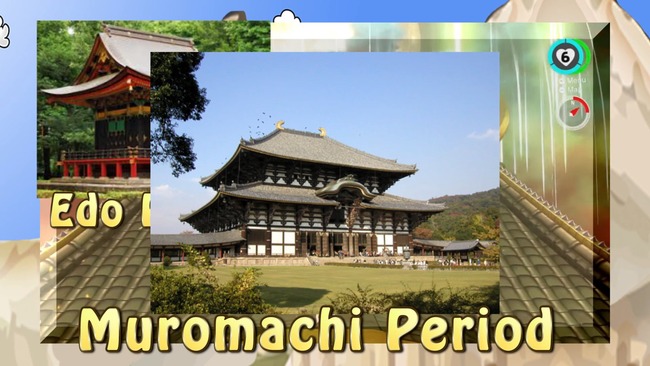

クッパ城は江戸時代や室町時代の建築が混ざりあっています

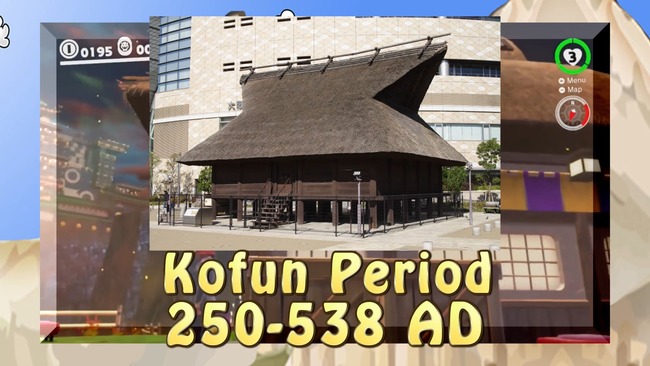

しかしこの建物は古墳時代のデザイン

屋根の部分は縄文弥生時代の特徴が見られ

隙間にはクッパの国のコインが隠されています

クッパの国のコインは英語版ではOblong(楕円型)という説明ですが元ネタは小判

本来の日本の通貨は米でしたがそれでも小判は文化的に大きな存在です

ショップで買える6枚のコインと大きな角がついた武士の兜

これは六文銭という戦国時代最強の真田氏の家紋なのです

2 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

任天堂がこれほど文化を詰め込んでいたと考えるとクレイジーだな

3 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

ツックンは天狗が元ネタなのかと思ってた

4

本当に任天堂はスーパーマリオオデッセイ日本要素を詰め込んでるな

ゲームに現実の文化や伝承が用いられるのは好き

God of Warのギリシャ神話とか任天堂の和風要素とかね

他国の文化を学べるからさらに面白くなるんだ

ゲームに現実の文化や伝承が用いられるのは好き

God of Warのギリシャ神話とか任天堂の和風要素とかね

他国の文化を学べるからさらに面白くなるんだ

5 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

こういうのは本当にクールだ

6 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

クッパの国に初めて到着した時からこういう動画を待っていた!

クッパの国に初めて到着した時からこういう動画を待っていた!

7 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

待ってくれ、日本は青と緑を混同してたの?

それなら日本のポケモン緑バージョンが

海外でポケモンブルーバージョンとして発売されたのも説明できそうだな

それなら日本のポケモン緑バージョンが

海外でポケモンブルーバージョンとして発売されたのも説明できそうだな

↑ 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

混同していたわけじゃない、どちらにも同じ単語が使われてたんだよ

緑色を作る時は青色を使うから理解は出来る

緑色を作る時は青色を使うから理解は出来る

↑ 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

染料が発達するまで大昔は純粋な青が自然界に存在しなかったからな

8 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

任天堂ってマリオをテーマにした花札売ってたよね?

任天堂ってマリオをテーマにした花札売ってたよね?

↑ 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

実は今も売ってるぞ

9 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

良い動画だった

ゲームで歴史文化の影響を学ぶのは大好きだ

ゲームで歴史文化の影響を学ぶのは大好きだ

10 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

俺なんて日本に3年間住んでたのに

動画で紹介された大半の要素は理解出来てなかった

俺なんて日本に3年間住んでたのに

動画で紹介された大半の要素は理解出来てなかった

11 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

マリオの起源が日本だと考えればこれは納得の内容

マリオの起源が日本だと考えればこれは納得の内容

12 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

キャッピーでも動画を作れると思う

あいつは長く生きて付喪神と化した妖怪だと思うから

キャッピーでも動画を作れると思う

あいつは長く生きて付喪神と化した妖怪だと思うから

13 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

ブラジルではニンテンドースイッチが正規販売されてない事実に悲しくなった

ブラジルではニンテンドースイッチが正規販売されてない事実に悲しくなった

14 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

日本文化だけでなく他のステージの元ネタも解説してくれないかい?

日本文化だけでなく他のステージの元ネタも解説してくれないかい?

15 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

ドンスケは何かに判子を押してる感じがする

ドンスケは何かに判子を押してる感じがする

16 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

日本要素や文化がたくさんあってこれは素晴らしい

こんなに多くの楽しみ方があるなんて凄い気がする

日本要素や文化がたくさんあってこれは素晴らしい

こんなに多くの楽しみ方があるなんて凄い気がする

17 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

色んな日本要素に見てると仁王をプレイしたくなってくる

色んな日本要素に見てると仁王をプレイしたくなってくる

18 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

武士の鎧を見た時は感動したな

特に戦国時代が好きから、言われなくとも何のデザインか即座に分かった

武士の鎧を見た時は感動したな

特に戦国時代が好きから、言われなくとも何のデザインか即座に分かった

19 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

ドイツ語版ではコバンコインになってるのに

英語でそういう翻訳になってないのは奇妙だ…

ドイツ語版ではコバンコインになってるのに

英語でそういう翻訳になってないのは奇妙だ…

20 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

このゲームは素晴らしいね

このゲームは素晴らしいね

コメント ※httpや特定の単語をNGワードに設定しております。また、不適切と管理人が判断したコメントは削除致します。ご了承下さい。

コメント一覧

ショップの店員がニュードングシティの住人だったのもあって外国人がイメージしたジャパンみたいな感じが

なんでだろうな

江戸時代エアプだから知らんけど、当時の一般的な建物って感じする

ゼルダといいマリオといい勢いが衰えずに加速し続けてるのすごすぎ

もう30年くらい経つんでしょ?

どんだけ有能なの任天堂…

それは一部で争いが起きる話題だからスルーしろ

しかもステージ自体の完成度高い

陣笠は鉄製で漆塗りの黒いのが普通だから、わらで出来てる菅笠(すげがさ)が正しい

頑張って解説してるけどかなり間違ってるな

あれは陣笠ではなく三度笠

通貨と言うか、侍の給料の単位に「俵」とか「石」とか使ってたからね。

間違いだらけなんだがw

死者に金渡す文化は各国にあるけど三途の川渡る為の金ってのが面白いじゃん?

しかもそれを掲げて戦場に行くとか格好よすぎ

確か限定か何かだったと思うけど

昔から貨幣経済ですよ

それらの断片的な知識はどこから来たのだろう

だからあんな細かい細い線がたくさんあるんだ…

海外では赤と青のみ。(正確にはRedとBlue)ただしBlueで出現するポケモンは日本版の緑のもの

グラフィックはどちらも日本版の青のもの

当時赤と緑だけでも全ポケモンは揃うから青に当たるソフトを発売する必要が無かった可能性が高い

いやブランド化ってそういうことだから…

加賀百万石とか石高の石が米の単位で、米から貨幣にしなきゃいけないから米問屋で換金してもらわなきゃいけなかったと

ところで室町風って書いてある写真、なんか違うような…どこあれ

東大寺。

時代的には...

たしかに松永弾正に焼かれた後、復旧してるから室町様式といえるかも..

あるいはその前に平家に焼かれてるから、鎌倉期とも。

もし重源が旧来の様式に倣ったのなら、奈良時代だが。

また無知な外人が適当なこと言ってる・・・・

日本人ほど色の細かさに拘る民族もねぇぞ。

大昔から多種多様な色が存在してたっつーの!

買ってないから知らなかったゾ

ブラジルは輸入ゲームに課税すんのやめろや

そんなんだからおま国されんだよ

昔の日本人は藍とか群青とか呼んでたはずだ

トップに出ないよう画像とタイトル修正するか即記事消せ

クッパの収入源花札だったのワロタ、買ってあげなきゃ

日本は米を通貨にしていた

新しい「日本は未開な非文明国だった」という嘘が作られてるね

見たく無いものは見ない人たちだからか。

日本人が簡単に騙されるな!

税金や石高の計算で1俵=1両の固定相場制を使ってただけだよ

西洋人の「アジアは通貨も無く物物交換だったはず」という差別から出てきた嘘なんだから

侍が米で給料貰ってたと思う?

質を保てずに潰れてった「ブランド」どんくらいあると思ってんの?

ここ読んでる外国人は「和色」で調べたらいいんじゃない?

もし調べた外国人が和色の膨大な色の分け方を受け入れられないとしたら、それは「古代の日本がこんなに文化的なはずが無い」というレイシズムだよ

それから日本やネイティブアメリカンには染料が発達する遙か前から自然界に青はあった

藍染めという着物は日本では古代から作られていたし、ネイティブアメリカンも藍染めの技術を持っていた

アメリカ人のジーンズはネイティブアメリカンから教えて貰った藍染めで染められている

ただここまで詳しいなら茅葺屋根ぐらい分かれよ。

正しい説明と謳っていなければ、だけど。

大学で歴史を専攻していたけど、コメが通貨じゃなくて

当時コメを換金物や株のように取り扱っていたから誤解されているだけ

あと加賀100万石というのも、当時の日本は領地が多い+コメの生産高は

経済力につながっていたから、コメを作れる場所は軍事力が強かった

また諸説あるけど、江戸時代からオランダに対して金銀を渡し、貿易で

銃や薬、工芸品を買っていたから、小判が流通しなくなり、庶民の間で

交換には物品貨幣の米、絹、布が用いられ続けたらしい。だから埋蔵金が殆ど

今の日本にないのは、欧米や中国に幕府が渡していたのが原因と言われている

つまり昔の江戸幕府は一部の大国に資源を売って国内では国民経済を管理していた

その為、明治維新が起こるまで紙幣が流通することはなかった

インディアンはそんな呼称を拒否すると国連で断言している

いまだに抽選販売状態だし・・・

その前に積みゲ消化しないとやばいんだけどさ

Wikiにも書いてあるけど、当時は長崎貿易で貴金属の流出が続いており、

金銀貨の含有率を下げることで貿易額を保ったまま流出量を減らす目的もあった

しかし、こうした改鋳は貿易相手国のオランダ、中国、朝鮮が反発し、幕府は

金銀を外国に、銅やコメを庶民の貨幣として認識させていたらしい

その当時から特亞は日本に対して高圧的だったみたいだね

色の後ろに「~い」がつくのがそう。赤い、青い、黄色い、黒い、白い。

緑とか、後ろに「~い」がつかないのが、のちに増えた色の表現。信号の緑色を青と表現するのもその名残。

ドイツ 「何それ! 調べてみるか!」

アメリカ「何それ! 不親切だ!」

この差。

大体アメリカライクになるんだよなぁ

黄色は違うでしょうね。

日本の古代色は、赤、青、白、黒のみ。

まあ相当古い時代でしょうけど。

侍の給料は原則米だよ。侍の給料体系はいくつかあるんだけど、基本は土地を貰って小さいながらも領主となり、そこからの米の上がり(年貢)で給料とする。これを知行取りと言って武士では一番格上。

土地のもってない侍もいっぱいて、殿様から米を現物支給される蔵米取りといいます。

もっと下っ端になると、米も貰えず現金支給になる。

つまり給料が米の侍もいれば現金の侍もいた。

あと、米は固定相場じゃないよ。そのために、世界初の先物市場やそれを記録するためのローソクチャートが大坂で発明された位だから。

って書こうとしたら、※69がむちゃくちゃ詳しく説明してた

淀屋でぐぐってみると、大阪のおもしろい話いろいろあるよw

どこかで赤(明度が高い)、青(曖昧・彩度が低い)、白(知る・彩度が高い)、黒(明度が低い)って読んだな

でもその後中国の五行思想の影響が入ってきてるから黄色も特別な位置にいたのは確かだと思う

緑は青に含まれる

一俵は一人で扱える程度の量、一石は一人が一年間に消費する程度の量、って考えると分かりやすい。

つまり輸送や貯蔵を考える時は俵を使い、養える人数を考えるときは石を使う、みたいな感じね。

現在では一俵が六十キロってことになってるけど、江戸時代には概ね三十キロくらいって考えれば目安になる。

日本人の監修が入っているだろうからある程度正確

でも正確なものって日本人から見ると物足りないんだよな

誤解を受けない方が先か、ちょっと勘違いした愉快さが先かの話だが

だから植物が生い茂ってることに対する「青々とした」って言葉が今もある

江戸時代は米本位制のところに貨幣経済が浸透したもんだから、

武士が貧窮する原因になったわけで、通貨の流通がなかったとかは噴飯ものだわ。

貨幣が本格的に日本国内に流通しだしたのは、平清盛の時代。

室町時代になると、乞食でさえモノをねだるのでなく、ゼニをねだったと記録がある。

江戸時代は相当に貨幣も流通してたが、米本位制と言ってよいのは、徴税は米が基本だったから。

正確な知識と言っても、日本人でさえ、その幅に大きなブレがあるんだから、外人では大きな期待は禁物。

嬉しいねえ

全員ネットから仕入れた知識だぞw

鳥の色、ちゃんと緑だと思ったんだけどアレって外国だと青なの??

この人いつも突っ込まれているのに相変わらず雑なのな

日本といえば森森森

「日本では乞食まで金をくれって言う!乞食でも貨幣制度理解してる!」

ってびっくりしてたくらいだから西洋の方が遅れてたのにねぇ

自分の家がどこに領地を持ってたのか、よく知らない子孫のほうが多いんだと。

例外は薩摩とかで、ここは本当にそれぞれ領地をおさめてたんで、愛着の度合いが違ったとかなんとか。

日本では青という概念の範囲が広くて緑も含まれる事があるってだけ

まぁ英語みたいに浅い表現しか出来ない言語を使ってるやつにはわからんだろうけど

まさに祭り

名曲也

通信使は戦国時代にはおらんで。

当時西洋のほうが文化的に遅れてた面はいくらでもある。

大航海時代にインドやシナに行ったとき献上品をだしたら

そんな粗末な物、と笑われたなんて記録があるくらいでな。

彼らが世界をリードしたのは産業革命以降よ。

みな楽しんでいて何よりだ

俺は当時の西洋が遅れてるだの進んでるだのという話はしていない。

ただコメントをする前に自分の持ってる情報が正確かどうかを確認しないと恥をかくぞという話をしただけなのだが、どうやら伝わらなかったみたいだな。

というかちょっとググれば出てくるのになぜ確認しようとしないのか、あまつさえ「朝鮮通信使は戦国時代にはいない」なんて言葉が出てくるはずがないんだが・・・

縄文時代と江戸時代でも細かい部分とか素材が変わっただけででかさはほぼ同じ。

現代建築はごく一部を除いてそういうのが一気に無くなってしまったから

都会の風景を見てもなんかものたりない。

橘宗茂さんも思い出してあげてw

>>105

今、Wiki見たら、室町時代の3度の通信士の最後1443年だそうだ。その後は朝鮮征伐の直前だから、戦国時代に通信士はありえんことになるな。まぁ、Wiki以外の情報あるなら話は別だが。

WIKIより正確な情報しっているなら後学のためにも是非開陳してほしいとこ。

しかし、こういう嘘を平気で言うのは止めろよ。

>旧来の日本語では青と緑の区別が無いためゲームでは青色

大体、英語でも緑=greenって言葉ができたの日本とほぼ同じ頃だろ。しかも、日本と発生過程が全く一緒というね。

参考までに英語のWiki

The word green comes from the Middle English and Old English word grene, which, like the German word grün, has the same root as the words grass and grow.[5] It is from a Common Germanic *gronja-, which is also reflected in Old Norse grænn, Old High German gruoni (but unattested in East Germanic), ultimately from a PIE root *ghre- "to grow", and root-cognate with grass and to grow.[6] The first recorded use of the word as a color term in Old English dates to ca. AD 700.[7]

米で貰うわけないだろ。江戸時代には、俸禄も米切手って形で有価証券化されてんだよ。米切手介して金銀=銭=米が繋がってるんだよ。よく言われる米本位制ってのはそういうこと。

今で言うなら身分高い武士は、公社債で給料貰っているようなもん。すぐ換金されるから、蔵米取りも給金取りも実質的には大差ない。まぁ、ただの格式だよ。

戦国時代じゃなく室町時代(足利義教の頃)。

宣教師じゃなく朝鮮通信使だな。二重に間違い。

これに負けてたらまた大分違った文化になっていただろう。

特にモンゴルを蹴散らした北条家は偉大すぎる。ここでやられていたら・・・・。

この時既に韓国はモンゴルに属国にされて朝廷の名前から全てモンゴル側の言われた通りに

されていた。そう言った意味で本当の意味で民族を蔑ろにしていたのは偉大なモンゴル帝国。

特に教育も地域復興も何もせずにやられ放題でトップも見事なまでの傀儡化してたからなぁ。

そしてその後そういうやられる風習がついて今度は中国の属国になり好き放題にされていく。

おしい、鬼瓦だな

戦国時代という始まりも終わりも諸説あるあいまいな時代区分をもってして「戦国時代に通信使はありえん」と断じることに危険性を感じないのか?

君の好きなwikiにすら戦国時代【1467年(1493年)– 1590年】となっていて1590年に通信使が来ているじゃないか。

そもそも※96が宣教師の話としてかんちがいした乞食の話は1420年の回礼使である宋希景の話であり、戦国時代の話なんか俺は最初からしていない

>戦国時代という始まりも終わりも諸説あるあいまいな時代区分をもってして「戦国時代に通信使はありえん」と断じることに危険性を感じないのか?

※105の「朝鮮通信使は戦国時代にはいない」なんて言葉が出てくるはずがないんだが・・・

と断じるのも相当なもんだろw お互い様。

一応言っておくが、 ID:2q7Ex4Fp0は俺じゃないからな。あくまで事実に反していると思ったから、横レスしただけ。

そもそも通信使って「日本国王に対して信(よしみ)を通わす使者」が本来の意味なわけで、将軍なりの統一政権でない限り、名分としてありえん代物だろ。あいつら気位だけはいっちょ前だから。

さらにそのWikiの記述を前提にするなら、1590年の通信使(12月)は小田原征伐(2月)終わった後。秀吉が戦国時代終わらせて天下一統果たせたことの祝賀として、通信使呼んでるわけで、戦国時代に通信使が来るというのは背理以外の何者でもないだろ。少なくとも定説に従えば、戦国時代に通信使はありえんのじゃないか? その意味じゃ「朝鮮通信使は戦国時代にはいない」なんて言葉も十分ありうるだろうということ。

まぁ、たしかに戦国時代について異論もあるわけだけど、いずれにせよ、ID:2q7Ex4Fp0が引用した通信使の発言は室町時代の中期(1420年)でここに戦国時代の始期もって来る学者いないだろ。「『戦国時代の通信使』の発言ではない」という本旨は何ら異ならないわけで、異説にあえて固執する意味がないのでは?

素直に感心するよ。

また外国に媚びてアジアのステージは中国かと思ってた

入母屋の茅葺屋根なんて珍しくもないし・・・

どう見ても単なる峠の茶屋だろ・・・

と思ったが、そうかコインとかけてるのか

で、メキシコ風マリオが文化盗用だって?てか引用しただけで文化盗用という考え方の意味がわからん。

これが名前になったということは、

昔から日本人は本名で呼び会わなかった、ということ。

今の先生や店長が名前になるようなものだからね

英国風だなって思うくらいで、こんなに詳細な説明はできない

ガイジの説明が間違えだ〜って真っ赤になって怒ってるのが滑稽だわ

そもそもマリオがイタリア人の配管工なのに

貨幣の代わりではない。国力や資産の尺度だ。

名前的にどっちが元ネタか知らんけど

緑みの青でも良いけど、青ではない。

色の表現がくっそ少ない欧米に無茶言っちゃいかん

ペールライトとか無理矢理くっつけて水増ししてるだけだからな

※61

平安時代には既に藍色とか浅葱色とか臙脂色とかあったのに、どのくらい昔の日本を想定してるんだよ

まあ見栄えは戦国期のより鎌倉期辺りのがかっちょ良いわね

これは信じられないわ。着物の色合わせの名前が、驚くほど豊富な国で、そんな貧相な色の言葉しか無いって有りえないよ。

コメントする